10月6日(月)――2025年の中秋の名月、福岡県春日市にある 白水大池公園「星の館」 に足を運びました。街中に近く、しかも無料で天体観測ができるこの施設は、「気軽に宇宙とつながる場」として評判です。

星の館の雰囲気と設備

星の館は、毎週金・土・日曜日に開館しており、開館時間は午後2時から21時(夏季は21時30分まで)です。入館料は無料。駐車場も公園のものを利用でき、こちらは30分無料です。

駐車場から公園に入ると看板があるので矢印に向かって進みます。

かなりの坂道で、運動不足にはいい運動になります。笑

200mほど坂をあがると、また看板が出てきます。もう少しのようです、、、

頑張って坂道を歩きます。(汗

通常は休館日ですが、中秋の名月イベントのため特別に開場しているようです。

手作りの灯篭で道が照らされた演出がとても良かったです。

施設のドームには大型望遠鏡が据えられており、天体観測会などではこのドーム望遠鏡で月、惑星、星団などを見ることができます。また、周囲の広場には8台の小型望遠鏡が並び、来場者が順番に使えるようになっていました。たくさんの人が来場していて、家族や学生が天体観測を楽しんでいました。

中秋の名月に見たもの、感じたこと

この夜、スタッフの方に案内をしていただきながら、複数の望遠鏡でいくつかの天体を見せてもらいました。以下はその体験の備忘録として。

- 月(中秋の名月)

ドーム望遠鏡で見る月は格別でした。クレーターの輪郭、月山の立体感、影の濃淡がくっきりと見え、いつもの月よりも“存在感”を感じました。街中から見える月とは違う “奥行き” が感じられる瞬間でした。 - 土星

輪がしっかりと見えました。土星のリングがまっすぐ線のように見える周期だったようで、まるで「串だんご」のように見え、中秋の名月らしい土星でした。笑 - ベガ(こと座のアルタイル側)

高空にある明るい星。シンプルな点ながら、その輝きは存在感があり、他の星との配置から星座のつながりを感じました。一番キラキラ輝いてきれいな星でした。 - さそり座の心臓(アンタレス)

赤みを帯びたアンタレスが暗がりに浮かび上がっていました。赤くみえるその星は、ほんとに心臓っぽかったです。

アンタレスは一生の終わりをむかえつつある星で、直径が太陽の約700倍にもなります。もう消滅しているかもと言われている星ですが、地球からは約550光年離れており、現在見ている光はその550年前に放たれたものです。なので、もし今消滅していても私たちがそれに気付くのは500年後になるってことですね。

年寄の星なので、ベガに比べると明るさは弱弱しいですが、周囲の星々とのコントラストが美しかったです。 - 南のうお座(フォーマルハウト)

魚の形をイメージしながら、淡い星々を頼りにうお座も追ってみました。全天に21ある1等星の1つ。南の空低くには明るい星が少なく、フォーマルハウトだけがポツンと光っているようにも見えます。月光や街明かりの影響がある中でも、うお座のあいまいな輪郭を探すのは楽しい挑戦でした。

これらを見せてくれたスタッフの方の解説がとても丁寧で、星や月、惑星の特徴をわかりやすく教えていただけたのがありがたかったです。

感想と気づき

- 街近くでありながら、これだけ天体観測を体験できる場所があることに驚きました。

- 複数の望遠鏡を使い分けられるのがよく、見る対象を変えながら夜空を巡る楽しさがあります。

- スタッフさんとの会話で、天体の名称・性質を聞きながら見ると、目が星空モードに切り替わるような感覚になります。

- 月だけでなく、惑星や星座も見えることで、「宇宙が繋がっている」という実感を強く持てました。

これから観測を始めたい人へのヒント

この体験を通じて感じた「観測をもっと楽しむためのヒント」を少しだけお伝えします♪

- 観測ノートを持っていく

見た星名・時刻・感想を書き留めると、次回との比較ができます。 - 星図アプリを併用する

スマホで星図を確認しながら見比べると、どの星かを探しやすくなります。 - なるべく暗い場所へ移動してみる

星の淡い光を捉えるには、施設外の少し暗い場所(広場・芝生あたり)も使えるなら使ってみるとよいでしょう。 - 月や惑星撮影にチャレンジ

スマホ+三脚・望遠レンズアタッチメントで、月や明るい星を撮ってみると記録にも残せて面白いです。

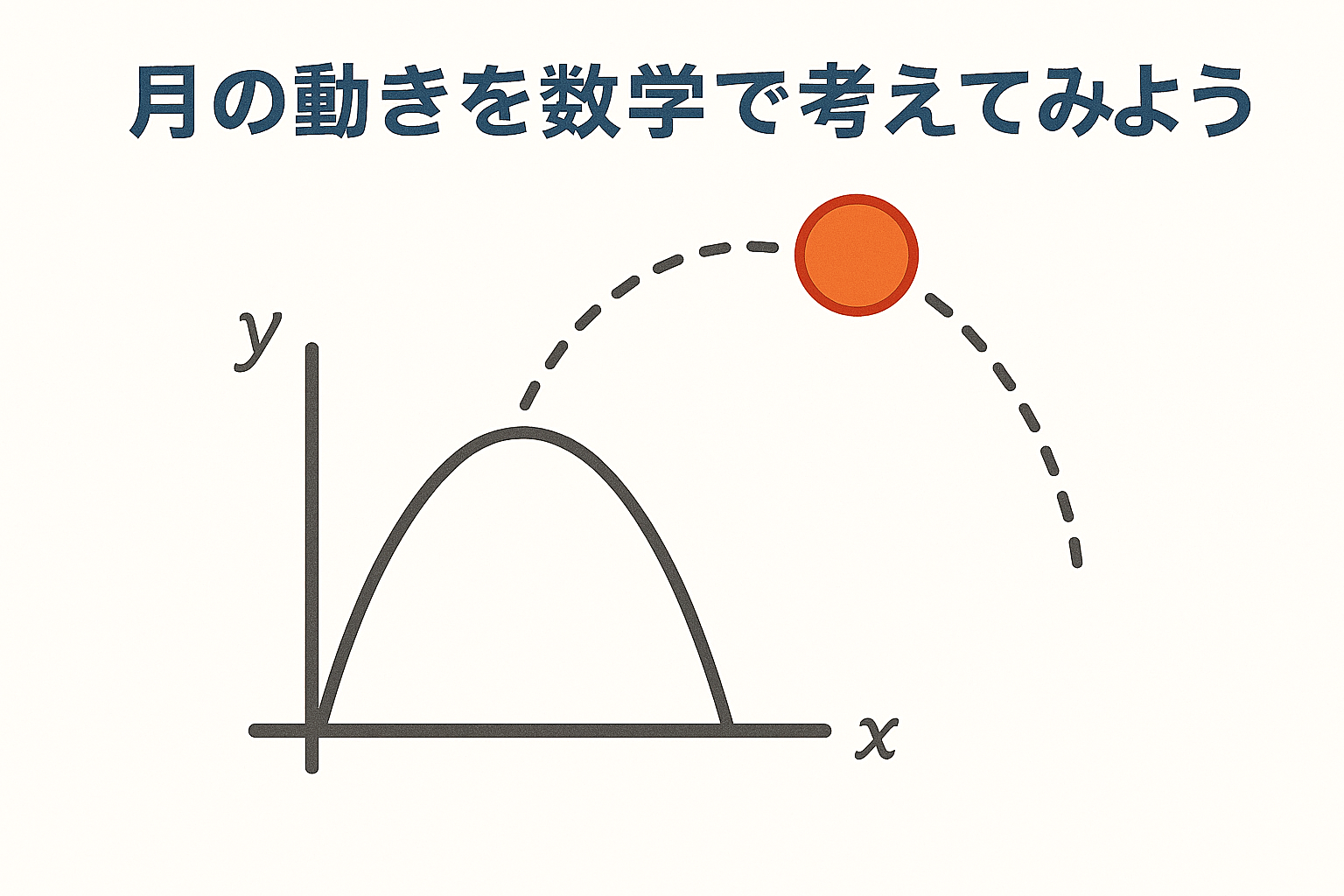

この夜、春日市の星空は私に多くの「気づき」と「感動」をくれました。次回は、この観測体験をもとに「月面地形を数学的に考える」論点を書こうと思います。あなたも、もし近くに住んでおられたら、ぜひ星の館の観測会に足を運んでみてください。

また、観測機材や星図アプリのおすすめも別記事でまとめていますので、そちらもあわせてご覧いただけたらうれしいです。

コメント