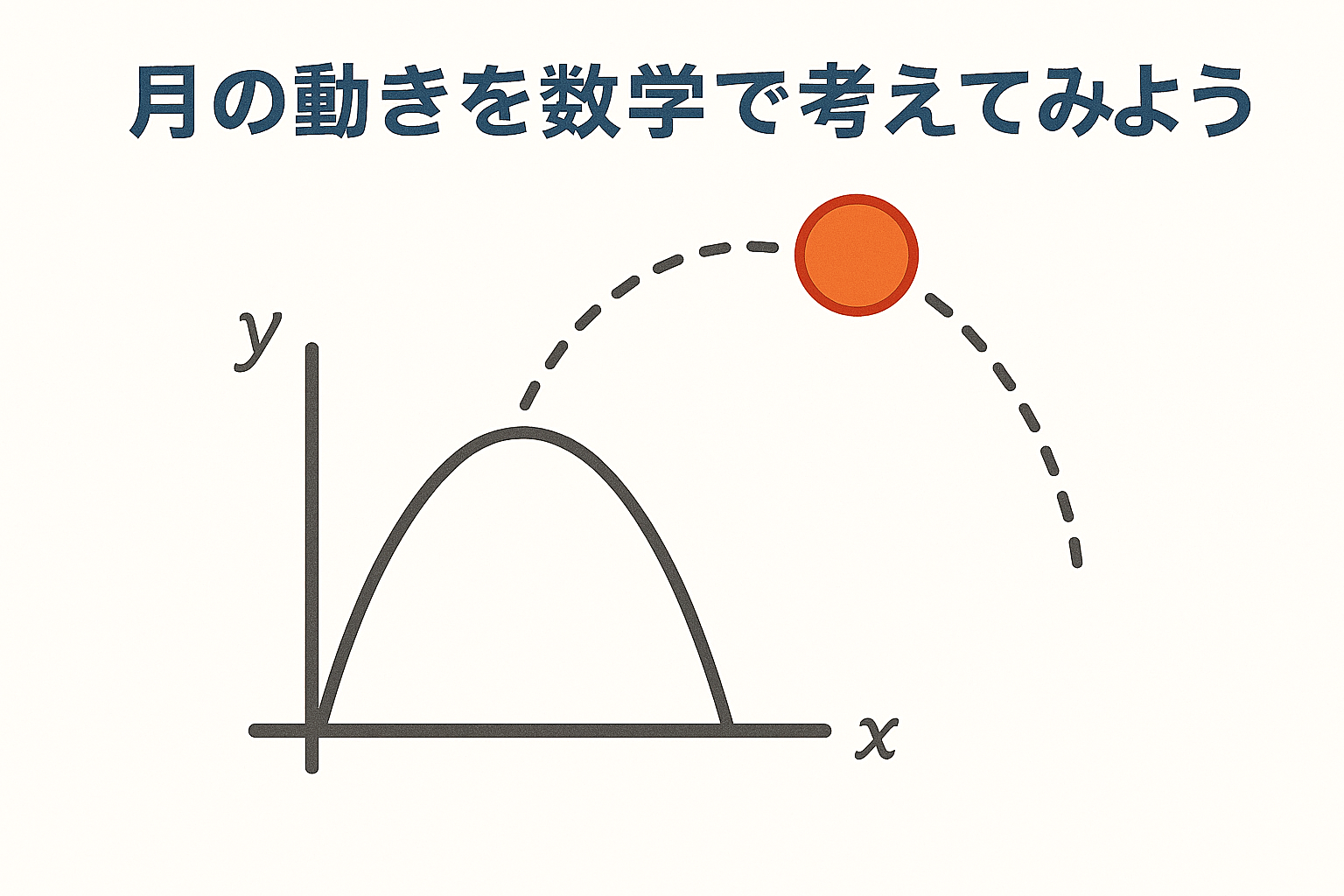

夜空を見上げると、毎日すこしずつ形や位置を変えていく月。

「なんで同じ時間に見ても、昨日と場所が違うの?」と感じたことはありませんか?

実は、月の動きにはちゃんとした数学のルールがあるんです。

月の動きは円ではなく「楕円」

地球のまわりを月が回る軌道は、まんまるの円ではなく、少しだけのびた**楕円(だえん)**です。

だから、月は地球に近づいたり離れたりしながら動いています。

たとえば、地球の中心をO(オー)、月の位置をM(エム)とすると、月の動きはこんなふうに表せます。

(イメージ)地球のまわりを少しつぶれた円の形で回る月

この動きを数式で表すと、

距離 = a(1 − e²) / (1 + e cosθ)

という式になります(※aとeは楕円の形を決める数字)。

少し難しそうですが、「距離は角度によって変わるんだな」とだけ覚えておけば大丈夫です。

月の形が変わる理由

月の形(満ち欠け)は、太陽の光のあたり方で変わります。

つまり、「月がどの角度にいるか」を数学で考えることで、次にどんな形の月が見られるかを予想できるんです。

たとえば、太陽・地球・月が一直線に並ぶと「新月」や「満月」になります。

角度(θ)が90度くらいになると「半月」になります。

つまり、月の満ち欠けは 角度の変化=三角関数(sinやcos) で説明できるんです。

実際に観測してみよう!

次に夜空を見上げるときは、「今日はどんな角度に月があるのかな?」と考えてみましょう。

アプリで方角を確認したり、時間ごとの位置を記録してみると、数学と天体観測のつながりが見えてきます。

🌕おすすめ観測グッズ(アフィリエイト)

せっかくなら、月の動きを自分の目でしっかり見てみたいですよね。

私が使ってみてよかった、おすすめの観測グッズを紹介します。

- 🔭 初心者向け天体望遠鏡「Vixen ポルタII」

組み立ても簡単で、月や土星の輪もくっきり見える人気モデル。

(旧モデルセール中「Vixen天体望遠鏡 モバイルポルタ」) - 🌙 月面観察用フィルターセット「Vixen天体望遠鏡用アクセサリー フィルター」

明るすぎる月を見やすくして、クレーターの立体感を楽しめます。 - 📱 星座早見アプリ「Star Walk 2」

スマホを空に向けるだけで、今見えている星や月の位置がすぐわかる便利アプリ。

次回の記事では、**「三角関数を使って月の高さを計算する」**という、もう少しステップアップした内容に挑戦してみます。

数学で宇宙を感じる楽しさを、一緒に味わいましょう!

コメント