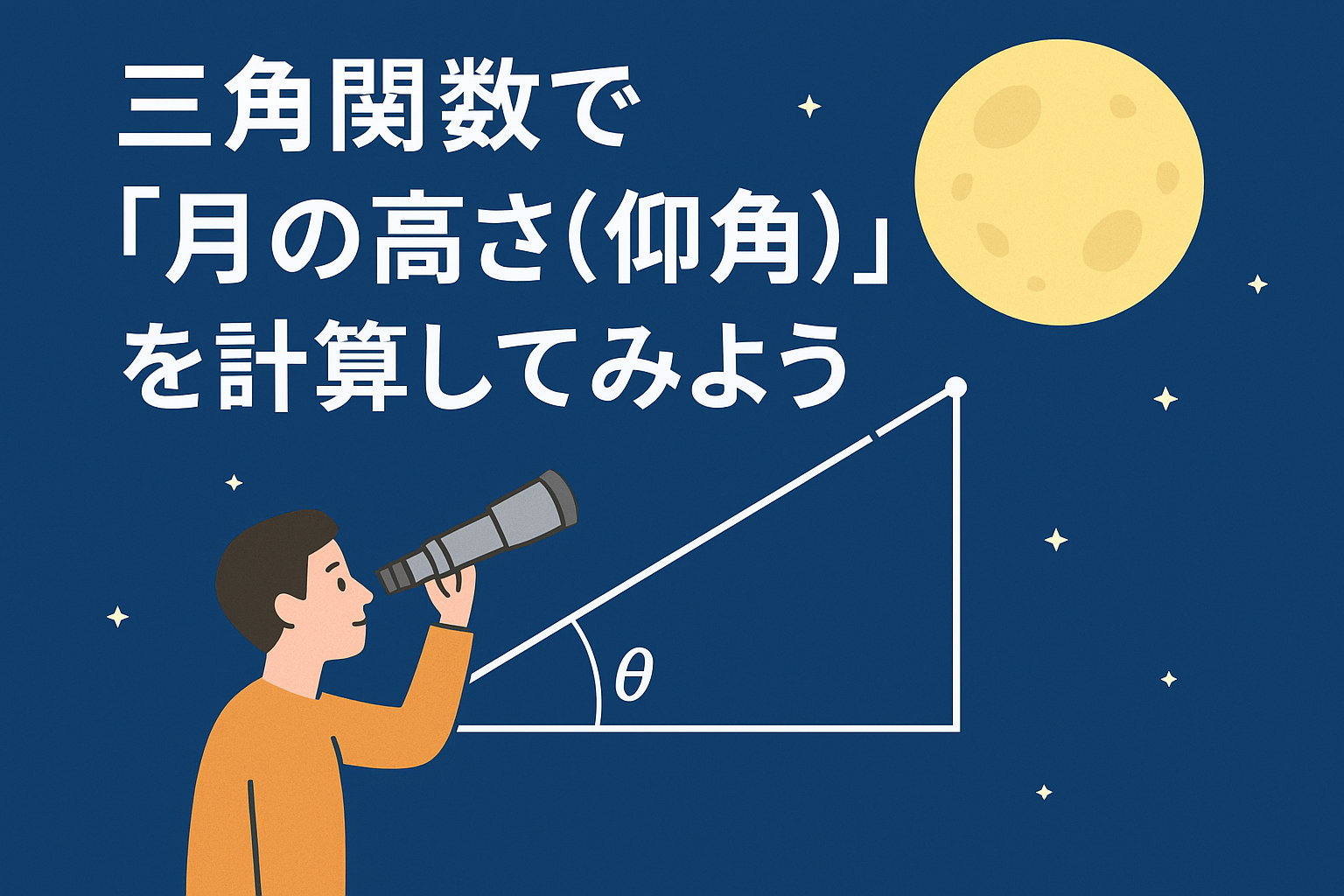

前回の記事で予告した通り、今回は「三角関数を使って月の高さを計算する」方法について考えてみます。

ちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、実は三角関数を使うと、夜空に見える**月の高さ(仰角)**を数値で表すことができるんです。

🌕 仰角(ぎょうかく)とは?

仰角とは、地平線(水平線)から見上げたときの角度のこと。

たとえば——

- 地平線すれすれに月があるとき → 仰角 0°

- 真上(天頂)に月があるとき → 仰角 90°

という具合です。

月がどの高さに見えるかを「角度」で表せると、観測の記録にも便利になります。

🔺 三角関数で仰角を求めるイメージ

三角関数とは、「角度」と「辺の長さの比」を使って形を調べる道具です。

月を見上げるとき、あなたの視線は「斜め上」に向かっていますね。

そのとき、地面と視線とを線で結ぶと、次のような直角三角形をイメージできます。

🌕 月

▲

/|

/ |

/θ |

観測者━━━

地平線

ここで、

- θ(シータ)=仰角

- 高さ(縦の線)=月の見える高さ

- 底辺(横の線)=地平線方向の距離

この関係を使うと、次のような式が成り立ちます。 tanθ=高さ水平距離\tan θ = \frac{\text{高さ}}{\text{水平距離}}tanθ=水平距離高さ

つまり、月の高さと距離の比から仰角が求められるわけです。

実際には月までの距離はとても大きいので、正確に測るのは難しいですが、天文データを利用すれば予測できます。

🌍 月の高さを計算してみよう

実際の観測では、「観測地の緯度」と「月の赤緯」という2つの情報を使うと、月が南の空に来たときの仰角(南中高度)を求められます。

式はこうです: 仰角=90°−∣緯度−月の赤緯∣仰角 = 90° – |緯度 – 月の赤緯|仰角=90°−∣緯度−月の赤緯∣

たとえば、

あなたが福岡市(緯度:約33°N)にいて、観測日の月の赤緯が+10°のとき—— 仰角=90°−∣33°−10°∣=90°−23°=67°仰角 = 90° – |33° – 10°| = 90° – 23° = 67°仰角=90°−∣33°−10°∣=90°−23°=67°

となります。

つまり、南の空で約67°の高さに月が見えるということです。

(※月の赤緯は、天文アプリや国立天文台のサイトで確認できます。)

💡 観測と比べてみよう

実際に外に出て、アプリなどで月の仰角を計測してみましょう。

自分で計算した値と近いでしょうか?

天体観測を通して「数学が現実とつながっている」と感じる瞬間です。

🧮 練習問題

- あなたの住む地域の緯度が 35°N、月の赤緯が −5° のとき、南中時の仰角は何度でしょう?

- 緯度が 26°N(沖縄)で月の赤緯が +20° の場合は?

↓答え

↓

↓

↓

(答え:① 50°、② 84°)

🔭 観測グッズおすすめ

星や月の観測をもっと楽しみたい人におすすめのアイテムを紹介します🌙

- 🔭 Vixen 天体望遠鏡 ポルタII-AE81M 39942-0

初心者でも扱いやすく、月や木星の観察に最適。

Amazonで見る 楽天で見る(スマホ撮影・星空ガイドブック付き) - 🔭 Sky-Watcher 天体望遠鏡 80

初心者にも扱いやすい定番モデル。月のクレーターまでくっきり。

Amazonで見る 楽天で見る(スマホ撮影セット) - 👀 Vixen 双眼鏡 アトレックIIシリーズ アトレックIIHR8×32WP

天体観測主流のプリズム式、手振れが気になりにくい8~10倍、夜露も安心の防水設計。

Amazonで見る 楽天で見る - 👀 Nikon 双眼鏡 アクションEX 10×50

広い視野で星座観測にぴったり。軽くて持ち運びも◎。

Amazonで見る 楽天で見る - 🌙 スマホ用天体観測アプリ「Star Walk 2」

空にスマホをかざすだけで、星や惑星の位置が分かるアプリ「Star Walk 2」。

これらを使うと、数式で学んだ「月の高さ」を実際の観測で体感できます!

🌠 まとめ

三角関数を使うと、天体の「高さ」を数値で表すことができます。

身の回りの数学が、宇宙の観測にそのままつながっている——。

そんな発見が、夜空を眺める時間をより楽しくしてくれます。

📅 次回の記事予告

次回は、いよいよ**「三角関数で月の動きをグラフ化する」**に挑戦します!

時間とともに月の高さがどのように変わっていくのか、一緒に考えていきましょう。

コメント